イーサリアムの次期アップグレード「Fusaka」の仕組みとエコシステムへの影響を徹底解説する、最も理解しやすいガイド

先週の低迷を経て、スポットEthereum ETFは再び純資金流入が見られ、市場の回復傾向が鮮明となっています。次回のEthereumアップグレードも控えています。

これまで、ほぼすべての技術的なアップグレードが価格変動のきっかけとなり、アップグレード後のオンチェーン性能向上がETHの価値見通しに直接反映されてきました。

今回のFusakaアップグレードは、12月3日に実施予定で、過去最大級の広範囲かつ深い影響をもたらします。

Fusakaは単なる効率化ではなく、Ethereum Mainnet全体を刷新する大規模アップグレードです。Gasコスト、Layer 1スループット、Layer 2スケーラビリティ、ノード要件など、ネットワークの健全性を示す主要指標が大きく進化します。

従来のアップグレードが「安価」や「高速」を実現してきたのに対し、FusakaはEthereumのスケーラビリティと持続性を飛躍的に高めます。

プロトコル機能が複雑化し、ベースレイヤーへの需要が急増するなか、特にAI Agentsや高頻度型DAppsの登場によって、今回のアップグレードはWeb3アプリケーション分野でのEthereumの役割に直接影響します。

以下のビジュアルサマリーは、Fusakaアップグレードの核心的な変更内容を示しています。

続いて、Fusakaアップグレードの技術的・実用的なメカニズムの詳細を解説します。

本稿は開発者向けの技術レポートに留まらず、主要な変更点を非技術者にも分かりやすい言葉で説明します。詳細な仕組みに興味がない方は、Ethereumエコシステムやユーザー体験への影響部分まで読み飛ばしてください。

Fusakaアップグレードの核心:さらなるスケーラビリティ

以下の技術進化はすべて、セキュリティと分散性を損なわずにスケーラビリティを拡大することに集約されています。

PeerDAS:フルストレージからサンプリング検証へ

Blobsは、オンチェーンの大量データを格納するEthereumの新型データブロックです。Layer 2トランザクションを「大箱」にまとめ、宅配便が一括配送するイメージで効率的にチェーンへアップロードし、恒久的なストレージ消費を抑えます。

Fusaka以前は、すべてのノードが全データを保存・検証する必要があり、宅配業者が全ての荷物を保管するようなもので、ストレージ過負荷や帯域ボトルネック、ノードコストの急上昇を招いていました。

PeerDASは、フルストレージではなく、ネットワーク全体のシャーディングとサンプリングを活用します。

- ストレージ:各Blobは8分割され、各ノードはランダムに1/8のみ保存し、残りを他ノードが担当します。

- 検証:ランダムサンプリング検証により、誤り発生率は10の20乗分の1から10の24乗分の1と極めて低くなります。ノードが断片を欠損しても、イレージャーコードで迅速に復元可能です。

このシンプルな仕組みは、データ可用性の分野で大きな進歩を意味します。実際には、

- ノード負荷が8分の1に減少

- ネットワーク帯域負担が大幅減

- ストレージが中央集権型から分散型へ移行し、セキュリティ強化

Blob価格決定メカニズム

BlobはDencunアップグレードで導入され、ロールアップが低コストでデータをアップロードできるようになりました。料金は需要に応じて動的調整されますが、いくつかの課題が存在します:

- 需要が急減すると、料金がほぼゼロとなり、実際のリソース消費を反映できません。

- 需要が急増すると、Blob料金が瞬時に高騰し、ロールアップコストやブロック遅延も増加します。

こうした急激な変動は、プロトコルが短期的な利用状況のみで価格調整していることに起因します。

FusakaのEIP-7918はこのボラティリティを是正します。Blob料金の乱高下を防ぎ、適切な範囲に収めるのが核心です。

価格モデルに下限を設けます:

- 価格が実行コスト未満ならアルゴリズムがブレーキをかけ、ゼロ近傍料金を防止

- 需要が高いときは価格上昇を緩やかにし、急激なコスト高騰を抑制

EIP-7892も重要な提案で、EthereumのLayer 2適性を高めます。Blob容量・数・サイズを動的に微調整できるようになり、パラメータ変更ごとにハードフォークが不要となります。

Layer 2がより高いスループットや低遅延を求めた際、Ethereum Mainnetが即時対応でき、システムの柔軟性と拡張性が大きく高まります。

セキュリティとユーザビリティ

セキュリティ

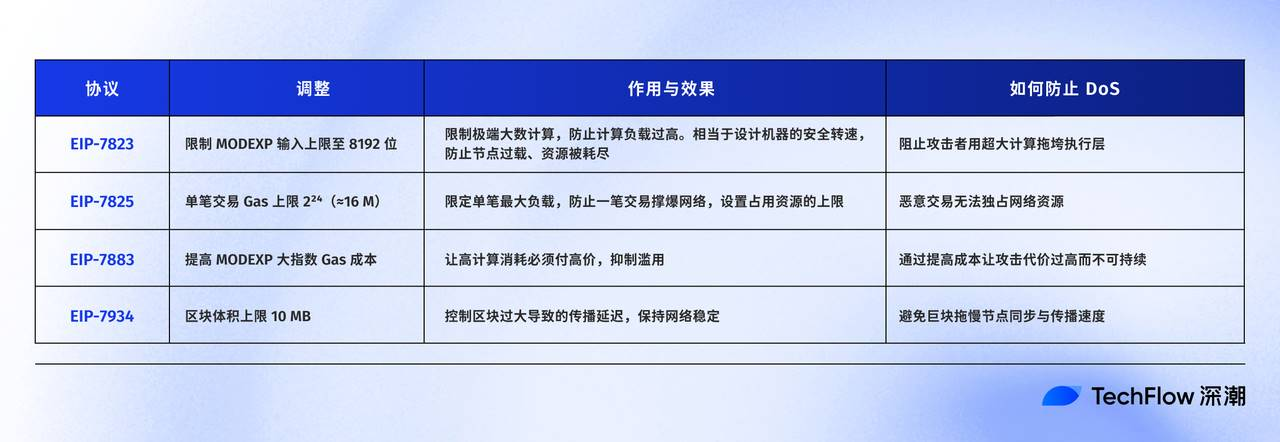

スケーリングによってEthereumの処理能力は向上しますが、攻撃対象も広がります。DoS攻撃がネットワーク混雑やトランザクション遅延、ノード停止を招き、ユーザー体験やセキュリティを損なう可能性があります。

Ethereumは既に強固なDoS防御を備えていますが、今回のアップグレードでさらに防御層が追加され、セキュリティ基盤が強化されました。

Ethereumを高速道路に例えれば、Fusakaの4つのEIPは速度制限(EIP-7823)、車両重量(EIP-7825)、通行料(EIP-7883)、車両長(EIP-7934)を管理し、計算負荷・トランザクション数・コスト・ブロックサイズを調整します。交通量が増えても流れはスムーズで迅速。Ethereumは拡張しつつも、安定性・効率・耐攻撃性を維持します。

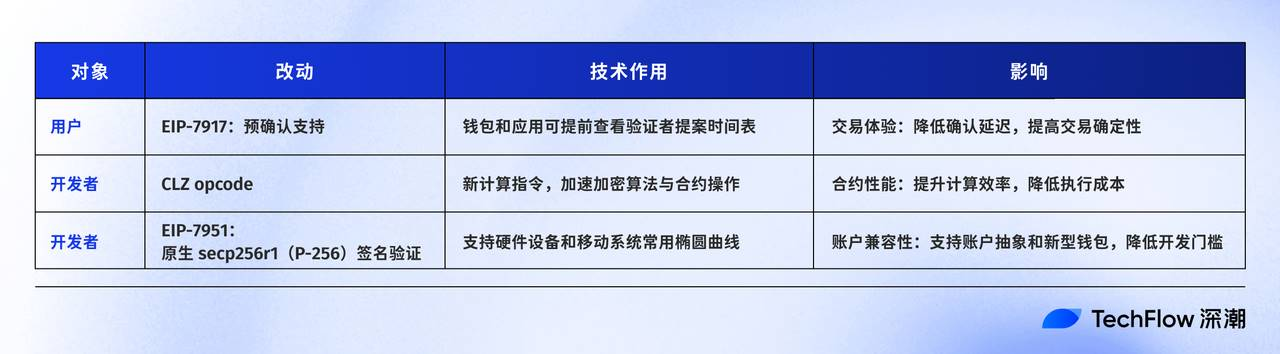

ユーザビリティ

ユーザーにとっては高速道路の例えが再び登場します。事前承認は入口で自分の枠と出口時間を予約するイメージで、ブロック確認はほぼ即座に完了します。

開発者にとっては、Fusakaによって実行環境が向上し、スマートコントラクト処理の高速化や複雑処理のコスト削減が実現。ハードウェアキー・指紋認証・モバイルログインにも対応し、アカウント管理やユーザー操作が効率化します。

実用面でのインパクト

技術詳細を離れ、ユーザー体験やエコシステム全体への影響はどうでしょうか。下の図が全体像を物語っています:

重要ポイントを詳しく見ていきます:

ステーキング:より安全で安定

従来、Ethereumのバリデータ運用は高価なハードウェアや複雑な運用、長時間の同期が必要で、一般ユーザーには高い壁でした。Fusakaがこの状況を根本から変えます。

PeerDASによってノードはBlobデータの1/8のみを保存・検証し、帯域やストレージ要件が大幅に削減されます。結果として、

Fusaka以前はEthereum.org公式ブログで32ETHバリデータが8GB RAMで稼働可能とされていましたが、Fusakaはさらに帯域・ストレージ要件を引き下げます。例:

- Fusakaテストネットではバリデータノードに約25Mb/sの帯域が必要です。

この要件は家庭用デバイスでも十分に対応可能です。Fusakaにより、安定した接続があれば多くの家庭用機器でEthereumバリデータノード運用とステーキング報酬獲得が可能となります。

Fusakaは家庭ノード運用を現実化します。プロ運用者だけでなく、一般ユーザーのデバイスもEthereumのセキュリティ強化や報酬分配に貢献できます。

これは真の分散化の実現です。参入障壁が下がることで独立バリデータが増え、Ethereumはさらに強靭・分散化されます。

投資家にとってもステーキングリスクが改善されます。バリデータノードの集中が緩和され、ネットワークは高負荷時も安定、ボラティリティ低下やイールドカーブの安定化が期待できます。

高頻度インタラクション:FusakaでリアルタイムEthereumへ

Web3、DeFi、決済、AI Agentsは、いずれもリアルタイム応答性が最大の課題です。

従来のEthereumは安全性は高いものの、スムーズな応答性に欠けていました。12秒のブロックタイムは大規模送金には十分ですが、AI Agentsの高速命令やミリ秒決済には不十分でした。

Fusakaはこの課題を根本から変えます。

PeerDAS、高ガスリミット、Layer 2コスト低減により、Ethereumは高頻度・インタラクティブなアプリケーションをサポート可能になります。

Ethereumエコシステムは、よりダイナミックかつリアルタイムな世界への転換期を迎えています。

DeFiの例:

Fusakaはスループット向上だけでなく、DeFiユーザー体験も改善します。レンディング、合成資産、高頻度取引プロトコルが「より速く、より低コスト」で運用可能に。

プロトコル例:

- Aave:Layer 2データアップロードコスト低減でローン清算ウィンドウ短縮、コスト減。清算処理の高速化によりスリッページ・遅延リスクが低下。

- Synthetix:合成資産の決済が高速化し、コントラクト操作手数料低減。Blob大型化により大規模コントラクト呼び出しも制限なく資本効率向上。

- 高頻度DEX:流動性プールが拡大し、大口取引時もスリッページが生じにくくなります。高ブロックガスリミットとLayer 2コスト低減が流動性活用度を押し上げます。

まとめ

Fusakaアップグレードは、Merge・Dencun以来最大級の変革といえ、Ethereumエコシステムの可能性を大きく広げます。

オンチェーンデータ容量8倍、取引手数料低減、スループット大幅増加、バリデータ参入障壁低下により、FusakaはEthereumの次世代を牽引します。

FusakaがEthereumの新たな成長サイクルを生み出すか注目が集まります。

免責事項:

- 本記事は[TechFlow]からの転載です。著作権は原著者[TechFlow]に帰属します。転載に関するご相談はGate Learnチームまでご連絡ください。

- 免責事項:本記事の見解・意見は著者個人のものであり、投資助言ではありません。

- Gate Learnチームは本記事の他言語版を翻訳しています。Gateが別途指定しない限り、翻訳コンテンツの複製・配布・盗用は禁止されています。

関連記事

ETHを賭ける方法は?

Polygon 2.0 (POL)とは何ですか?MATICからPOLへの移行(2025)

マージとは何ですか?

Neiroとは何ですか?2025年にNEIROETHについて知っておくべきすべて

トップ10のETH LSTトークン